全国医疗机构制剂有多少?

2019-04-30 11:41:33 浏览:19916 来源:

战嘉怡1,刘春2,丁建华2,李灿1,

李蜀平1,张体灯2,王海南2通信作者

(1.北京市卫生局临床药学研究所,北京 100035;2.国家食品药品监督管理总局,北京100053)

在我国医疗健康事业中,医疗机构制剂发挥着重要且不可或缺的作用。《医疗机构制剂注册管理办法(试行)》(国家食品药品监督管理局第20号令,以下简称“第20号令”)的实施,对整顿全国医疗机构制剂注册秩序、规范制剂注册行为、统一制剂审评原则起到了积极作用。为全面了解20号令实施以来,各省、自治区、直辖市医疗机构制剂注册的基本情况及存在问题,国家食品药品监督管理总局组织开展了对全国医疗机构制剂注册现状的调研,兹总结如下。

1 资料与方法

本课题开始于2010年,采取了包括问卷调查、实地调研、文献分析、会议座谈、深度访谈等多种调研形式。

1.1问卷调查

问卷设计为A、B卷,A卷由省级药品监管部门填写,B卷由医疗机构填写。截至2014年5月底,全国共回收A卷31份;B卷777份。回收问卷基本覆盖了全国各省、自治区、直辖市的药品监管部门和各级各类医疗机构,结果具有代表性。

1.2实地调研

课题组对部分省市进行了实地调研,走访了中药制剂、化药制剂配制量较大或儿科制剂特色突出等具有代表性的医疗机构;调研了部分药品监管部门,了解了制剂注册细则、对第20号令的修改建议以及涉及制剂的委托配制、调剂、监管等方面的需求。

1.3会议座谈、深度访谈

组织名老中医座谈会、国外医疗机构制剂管理模式座谈会,对中药新药转化率较高的医疗机构进行了深度访谈。

2 结果与分析

2.1全国医疗机构制剂注册基本情况

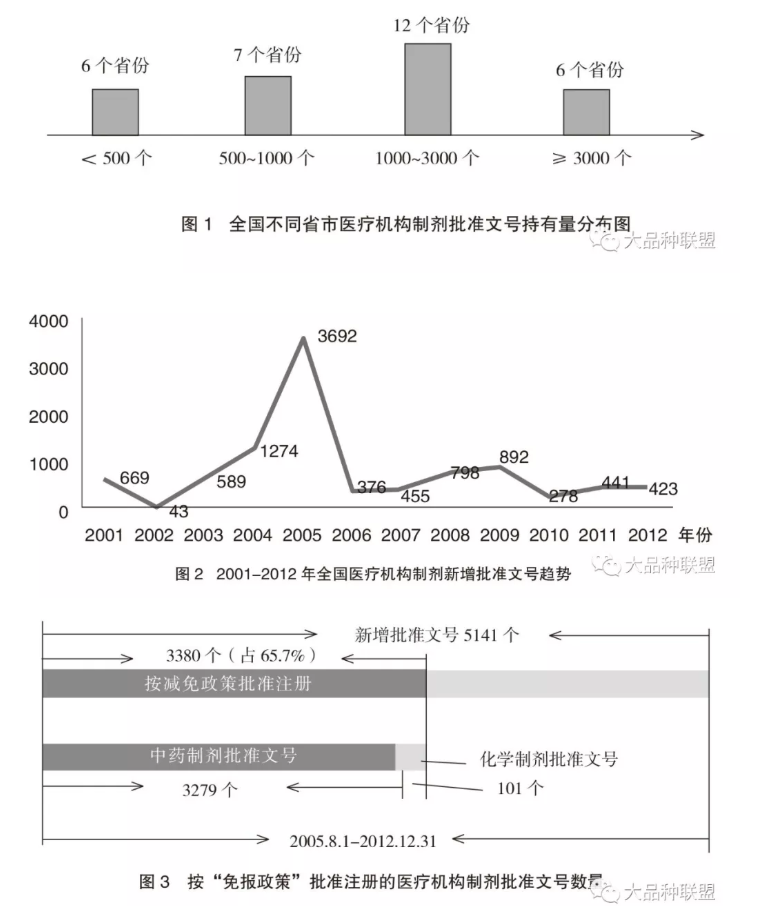

截至2012年12月31日,全国医疗机构制剂批准文号数达50781个(中药制剂占64.4%,化药制剂占35.6%)。各省市医疗机构制剂批准文号持有量不均衡,数量最多的4274个,最少的61个。2005年以后医疗机构制剂批准文号新增数量呈稳定增长趋势,新增批准文号多按“免报政策”批准注册。全国医疗机构制剂注册收费与不收费的省市基本各半。现行的批准文号有效期为3年,该期限的严格执行难度较大,仅有6省市呈现出3至5年较为明显的再注册周期。具体情况见图1、图2、图3。

2.2信息查询平台建设情况

全国已有9个省市设立了公开查询平台,有10个省市正在建设之中,有11个省市拟建查询平台,有1个省认为不需要建立查询平台。

2.3技术审评相关问题

各省对医疗机构制剂申请注册进行技术审评时,均与已上市药品进行了检索比对,关注点基本一致但略有不同,进行比对的项目涉及制剂名称、处方、适应证或功能主治等。

对于医疗机构制剂工艺,大多数省市认为应进行工艺条件优选。对于质量标准,多数省市认为生药粉入药的制剂(如某些水丸、蜜丸、散剂等),因其处方中多数药味已建立了显微鉴别,故应与经提取制备的制剂要求有所区别,其薄层鉴别数量可以适当减少。对于含量测定,有10个省市根据药典要求对制剂处方中的相应药味进行含量测定;有11个省市仅要求对制剂处方中含有的毒性饮片进行含量测定。对于中药制剂稳定性研究的3个试验(影响因素试验、加速稳定性试验、长期稳定性试验),38.7%的省市认为需要全部进行,其余省市则认为可以适当酌减。

对于制剂的药效学,多数省市认为应该有所要求。对处方中含有毒性饮片、超药典日用量、临床处方调配应用曾发生过不良反应等的医疗机构制剂,被调研者认为不能减免安全性试验。

对于医疗机构制剂的临床研究,64.5%的省市认为观察病例数要求60例符合现在制剂研究的实际水平。各省市均认可制剂临床研究应该“在本医疗机构进行”。

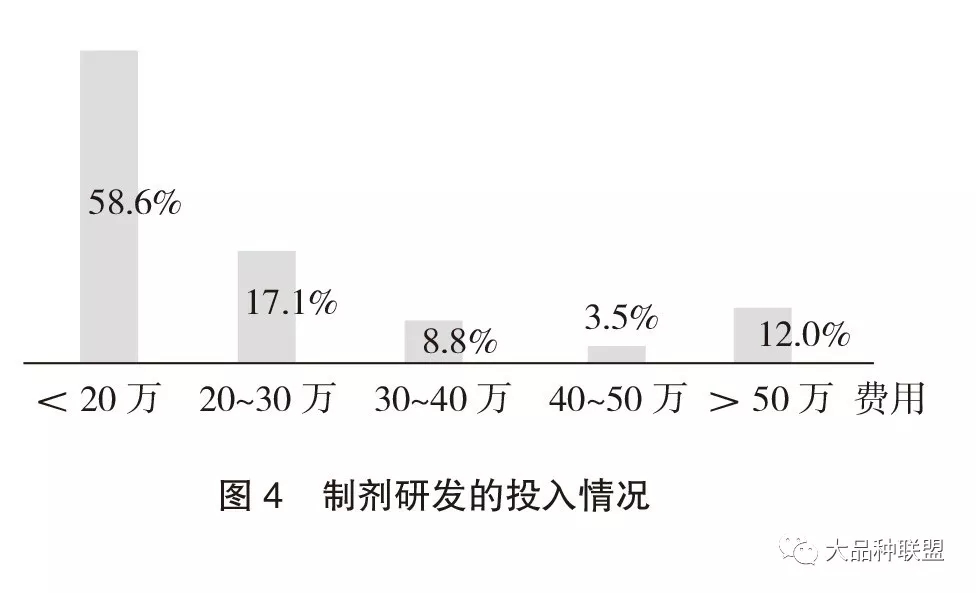

2.4研究费用

医疗机构自主或委托研发1个医疗机构制剂品种的基础研究(含工艺、质量标准、药效、毒理研究)及临床研究的费用差距较大,由10万至50万不等,甚至更高,见图4。研究费用差别主要在于是否免除药效、毒理与临床研究。另外,基础研究水平不同、各省技术审评要求的差异、不同地区物价差异等也是影响制剂研发投入的因素。制剂研发费用中的基础研究费用要高于临床研究费用,究其原因,可能是医疗机构基础研究力量较临床研究相对薄弱,基础研究多委托其他单位实施所致。见图5。

3 结论与讨论

3.1现行制剂管理模式基本适合我国医疗机构制剂现状

长期以来,医疗机构制剂的注册管理缺少全国性的法规文件,各省要求不统一。2005年,原国家食品药品监督管理局颁布了第20号令,全国医疗机构制剂注册管理有了统一要求,自此医疗机构制剂注册管理工作逐步走上正轨。

3.1.1第20号令有效改变了医疗机构制剂数量的不合理过快增加

第20号令颁布以前,医疗机构制剂注册的要求由各省自行掌握,尺度不一,21世纪初的几年中,制剂新增批准文号增长过快。据统计,2001年全国新增批准文号仅669个,而2005年达3692个。第20号令颁布以后,全国医疗机构制剂注册工作有了一个总的原则,即便各省市要求宽严有异,但毕竟有了法规的约束,此后几年新增批准文号基本呈稳定增长趋势,2006年以后年平均增加500个左右。

3.1.2医疗机构制剂再注册对原有批准文号起到了淘汰、清理、提高的作用

第20号令出台后,各省市对原有医疗机构制剂批准文号开展了不同形式的整顿提高工作。有18个省市将质量标准提高与再注册结合进行。据统计,2005年8月1日至2011年底,注销或撤销医疗机构制剂批准文号数量占现有制剂批准文号总量的比例,“≥50%”的有5个省;“30%~50%”的有5个省;“10%~30%”的有12个省;“<10%”的有6个省。可见,第20号令对医疗机构制剂起到了优胜劣汰的作用。

3.1.3在第20号令框架下,多数省市制、修订了实施细则等文件

据统计,第20号令实施以来,已制定或正在制定本地区医疗机构制剂注册实施细则的有29个省市。绝大多数省市已经制定或正在制定有关“制剂注册技术指导原则”“制剂的临床试验管理规范”“有关制剂研制现场核查要点”等文件。具体情况见表1。

3.1.4对中药制剂和化药制剂实施差异化管理

医疗机构制剂主要分为两类,一类是中药制剂,一类是化药制剂。中药制剂和化药制剂各有特点,不尽相同,针对不同的制剂种类进行差异化管理,明确不同类别的管理重点,有利于提高监管效能。

1)中药制剂管理

医疗机构中药制剂多是中医临床医师经验的总结,是学术传承的重要载体之一,是突出医疗机构诊疗特色、推动医疗机构专科发展的重要途径,适度鼓励中药制剂发展有一定的必要性。依据《医疗机构制剂注册管理办法(试行)》《关于加强医疗机构中药制剂管理的意见》(国中医药医政发39号)(以下简称“〔2010〕39号文件”),现行的医疗机构中药制剂鼓励政策主要包括:

①中药制剂“免报政策”

根据中医药理论组方,利用传统工艺配制(即制剂配制过程没有使原组方中治疗疾病的物质基础发生变化的),且该处方在本医疗机构具有5年以上(含5年)使用历史的中药制剂,可免报资料项13~17。但是,如果处方组成含有法定标准中标识有毒性及现代毒理学证明有毒性的药材,或处方组成含有十八反、十九畏配伍禁忌,或处方中的药味用量超过药品标准规定的,需报送资料项目14、15。

②允许中药制剂委托配制

未取得《医疗机构制剂许可证》或者《医疗机构制剂许可证》无相应制剂剂型的“医院”类别的医疗机构,可以申请医疗机构中药制剂,但必须同时提出委托配制制剂的申请。

③明确了不纳入医疗机构中药制剂管理的几种情况

中药加工成细粉,临用时加水、酒、醋、蜜、麻油等中药传统基质调配、外用,在医疗机构内由医务人员调配使用,或鲜药榨汁,或受患者委托,按医师处方(一人一方)应用中药传统工艺加工而成的制品等情形,不纳入医疗机构中药制剂管理。

④明确了允许制剂调剂的情形

对经卫计委或国家中医药管理局批准的对口支援,或国家级重点专科技术协作,或国家级科研课题协作等情形,允许进行制剂调剂。

2)化药制剂管理

医疗机构化药制剂多是一些效期短、临床用量小,又确有需求的制剂品种。在现行政策层面,化药制剂区别于中药制剂主要有3点:一是化药制剂的“免报政策”与中药制剂不同;二是化药制剂允许申请注册注射剂品种;三是化药制剂不允许委托配制。

①化药制剂免报政策

根据第20号令规定,申请配制的化药制剂已有同品种获得制剂批准文号的,可以免于进行临床研究(以下简称“化药制剂免报政策”)。本次调研发现,从2005年8月1日至2012年12月31日,全国依照化药制剂免报政策申报的化药制剂数量为同期按免报政策申报中药制剂的3.1%。

②化药制剂注射剂的管理

现有化药制剂品种中尚存有部分注射剂,且仍有存在的必要性,例如“心脏停跳液”,有近60年的临床应用历史,迄今仍在中国医学科学院阜外心血管病医院等医疗机构应用。使用心脏停跳液能保持一个安全无血的操作视野、松弛的肌肉以及避免空气栓塞,利于手术顺利进行。

但是,随着科学技术的发展、人民用药需求的提高以及药品生产能力的提升,医疗机构制剂中的一些品种已逐渐被上市药品所替代,大容量或小容量注射剂临床用药风险较高,加之医疗机构制剂室规模较小、工艺水平相对落后、检验标准较低等现实情况,在制剂再注册、许可证换证、日常监督检查等工作中需对医疗机构化药制剂注射剂严格管理,确保临床用药安全。

3.2对第20号令进行修订的建议

第20号令自2005年发布迄今已近10年,10年间我国已上市药品供应情况有了较大的变化,有待对医疗机构制剂的临床需求及市场定位进行更深层次的思考,更有效地发挥其对已上市药品的补充作用。考虑到第20号令基本适应我国医疗机构制剂现状,故建议保留第20号令原文件整体框架,只进行细节修订。

3.2.1明确“不纳入制剂管理”的“临方调配”范围

建议在新版《医疗机构制剂注册管理办法》中,明确规定上述39号文件中属于临方调配的情形不纳入医疗机构制剂管理。

3.2.2适当延长批准文号有效期期限

第20号令规定医疗机构制剂批准文号有效期期限为3年。据统计,能够做到3年一个周期再注册的只有少数省市。据药品监管部门反映,由于历史原因,医疗机构制剂往往都是整顿式集中再注册,数量大、品种集中,短时间内较难完成,故建议适当延长批准文号有效期的期限。

3.2.3进一步明确“5年以上(含5年)使用历史”的判定细节

中药制剂多来源于临床实践,其安全性及有效性已得到一定的证实。基于此,第20号令对中药制剂给予了一定的免报政策。但由于免报政策对“传统工艺配制”和“5年以上(含5年)使用历史”的规定无详细注释,实际操作中各省市对此掌握松紧不一。39号文件对此作了补充说明,相关内容包括:“传统工艺配制是指配制工艺与传统工艺基本一致,包括中药饮片经粉碎或仅经水提取制成的固体、半固体和液体传统剂型、现代剂型,也包括按传统方法制成的酒剂、酊剂。”“本医疗机构具有5年以上(含5年)使用历史是指能够提供在本医疗机构连续使用5年以上的文字证明资料(如医师处方、科研课题记录、临床调剂记录等),并提供100例以上相对完整的临床病历。”建议在新版《医疗机构制剂注册管理办法》中增加上述内容。

3.3加大对医疗机构制剂管理的交流与培训

调研中发现,临床医师有较高的医疗机构制剂研发积极性,但部分临床医师由于不了解制剂管理模式和中药制剂相关的鼓励政策,使中药制剂研发不得要领。另外,医疗机构制剂的新药转化率低,主要症结是医疗机构并未真正理解新药注册的相关法规和掌握中药研发的相关知识;医疗机构内未能形成知识结构合理的研发团队;在实际工作中发现的问题,不能够恰当运用法律法规正确解决,或不能从合理合法的角度与管理者进行有效沟通。因此,建议加强对医疗机构新制剂或新药研发相关人员的法律法规、临床试验研究规范、处方成药性研究及知识产权方面的培训,促使临床有效的医疗机构制剂能较快转化为新药,使医疗机构制剂真正成为新药研发的摇篮。

4 结论

现行管理模式基本适合我国医疗机构制剂现状,第20号令的实施有效遏制了制剂的盲目增加,推动了制剂注册水平的提高。但其颁布至今已试行近10年,有些规定已不适应新形势发展的需要,有必要作出及时修订。