医疗机构中药制剂现状研究及发展对策

2019-04-25 14:28:56 浏览:19712 来源:《中国中药杂志》

王阶1,2,乔夕瑶1通信作者,林飞1,2

(1.中国中医科学院广安门医院,北京100053;2.湖北中医药大学,湖北 武汉430065)

医疗机构中药制剂是以临床应用效果良好的中药处方为基础研制而成,具有临床疗效确切、使用方便、费用相对低廉等优势,体现出中医地域特色、医院特色、专科特色和临床大夫临床经验积累,是中医临床用药的重要组成部分。中药制剂是医疗实践过程中逐步发展起来,基于传统中药制作方法和理论体系,伴随现代制药技术在其间的渗透,形成具有中医药特色的中药制剂。特点为临床需要、固定处方、自制自用、质量可控和批准注册,兼具灵活性、实用性、有效性、安全性,拥有传统丸、散、膏、丹等多种剂型,是中医特色治疗优势所在。

1 发展医疗机构中药制剂的重要性

医疗机构中药制剂在继承传统、保持和发挥中医药特色和优势方面,具有不可替代的地位;在满足中医临床需求、弥补已上市中成药品种不足方面,担任着独特角色;在防治重大疾病、抗击SARS、防治甲流等工作中,发挥了至关重要作用;在中药新药创新过程中,提供着丰富的源泉和宝贵的临床实践平台。总之,医疗机构中药制剂是中医药发展过程中不可或缺的重要组成部分。

大力推动医疗机构中药制剂的生产、研发与使用,能够弥补市售中成药产品不足,有利于满足群众中医药服务需求;能够服务于临床需求,有利于提高中医临床疗效;能够带动特色专科及医院特色建设与发展,有利于保持发挥中医药特色与优势;能够有效继承名老中医药专家的临床经验,有利于推动中医药的继承与创新;能够为新药研发奠定良好基础,有利于促进中药新药研发。

2 医疗机构中药制剂的发展现状及存在问题

2.1管理趋向规范化

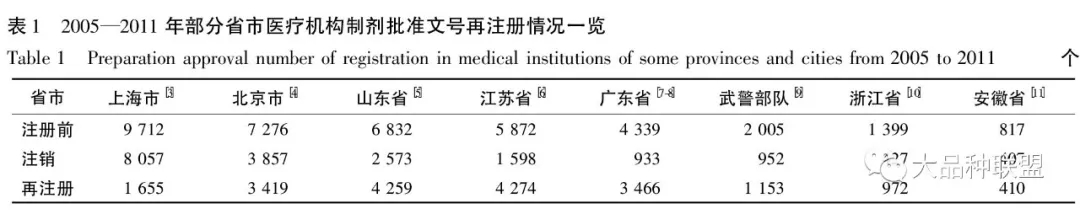

伴随着药品监管法律法规的完善,医疗机构中药制剂管理经历了一个从无到有、从笼统到具体的过程。自1984年颁布《药品管理法》起,医疗机构中药制剂开始走向法制化;2001年重修的《药品管理法》、《医疗机构制剂配制质量管理规范》明确了医疗制剂的注册和配制;2005年先后发布《医疗机构制剂配制监督管理办法》和《医疗机构制剂注册管理办法》,至2011年全国各省市开展医疗机构制剂批准文号再注册,8个主要省市一共注销18804个品种,淘汰了质量不保证、疗效不确切、安全风险大或市场上已有供应的品种,使医疗机构制剂的整体质量水平得到了严格控制,中药制剂也经历了一次从量变到质变的飞跃,见表1。

2.2规模出现萎缩

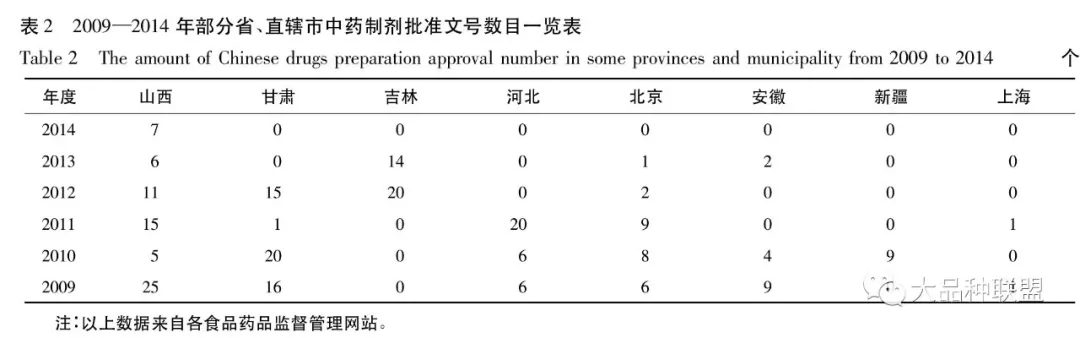

随着国家对中医药发展的大力支持、现代科研的不断深入、人民群众对中医药的认可以及疾病谱的拓宽,中医的受欢迎程度持续走高。但是,各省市申报注册的中药制剂却遇冷,其品种、数量、适应性和生产机构呈下降趋势,甚至一些省市近两年无中药医疗制剂注册或申报。可以说,中药制剂遇到了前所未有的“难以逾越的鸿沟”,呈现出老制剂品种骤减且特色缺失、新制剂研制基本停止的态势。以北京市为例,从1990年以来的数据来看,其医疗机构持有《医疗机构制剂许可证》的数量由169家减少至49家、注册制剂品种数由7000余个减少到3419个、申报品种也从2012年的14个锐减到2014年的1个。放眼全国,2009年至2014年,各省的中药制剂更是逐年递减,甚至个别省市无一批准,不完全统计见表2。

2.3临床与科研欠同步

中药制剂与西药制剂有所区别,具有复杂性和多样性,面临成分分析困难、药物作用机理难以阐明、稳定性低等难题,目前科学研究与临床应用有着不同步的现象。经不完全统计,11个省市拥有11367个品种的批准文号中药制剂,而中国知网医院制剂中药项下2012—2014年涉及到全国制剂的临床、药理、质量等相关研究论文均值为1320篇,相当于每年中药制剂发表的论文篇数仅占中药制剂数目的3.9%左右,总体而言涉及处方筛选、配制工艺、质量指标、药理、毒理学等研究内容较之为少。这不仅导致中药制剂的疗效判定缺乏量化标准,也使得科学研究无法与临床更加有效结合,进一步影响了新制剂的研发。科研的不足还反应在中药剂型的创新上,现代技术渗透的长效和缓释剂型、控释剂型、靶向剂型为数不多,多年来仍以常规剂型,如丸剂、胶囊剂、合剂、颗粒剂等为主。

2.4区域发展失衡

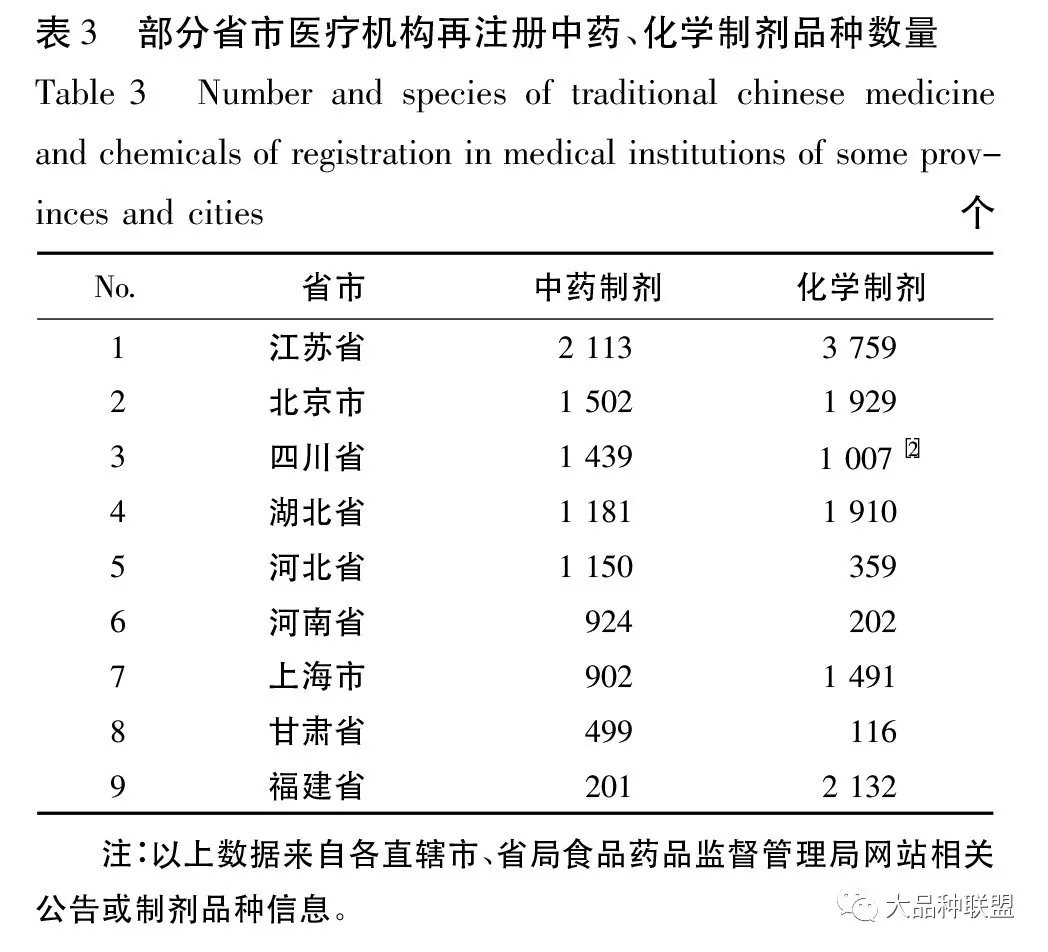

受地方经济发展状况、地域环境因素影响,中药制剂存在区域发展不平衡现象。经不完全统计,在数量和品种方面,东部区域胜于中西部区域;中药制剂和西药制剂方面,全国医疗机构总体均衡,但是北方省市(如河北、河南、黑龙江、甘肃、山西)以前者为主,南方省市(如四川、湖北、上海)更倾向后者,福建省化学制剂更是中药制剂的10倍左右;剂型种类方面,北京、湖北、江苏制剂种类分别为27种左右最多,而甘肃、黑龙江、河南、山西以15种左右较少。同时工艺研究以及新剂型的开发缺乏新气息,特别是中西部区域,如甘肃、河北、黑龙江、河南、山西的中药制剂仍多以丸剂、散剂、胶囊剂、合剂等简单生成为主,生成程序繁琐,质量控制严格的剂型较少甚至缺失(如药捻、蜡丸、尿道栓剂等),现代制药工业常用缓释片、控释片、肠溶胶囊、控释胶囊更是缺乏实际应用。不完全统计详见表3。

3 原因分析

3.1法律法规欠完善

国家相继颁布的法律法规在一定程度促进了医疗机构中药制剂管理的规范化,但也给中药制剂的发展带来一些不利因素。医疗机构在参与中药制剂申报、注册、配制和监督的过程中被等同西药标准来衡量,监管方式也逐渐向GMP模式靠拢,其中不符合要求的制剂室不得不被淘汰,这便成为中医医院制剂室生产品种和新药申报数量逐渐萎缩的主要原因之一。同时,院内中药制剂申请程序繁琐,申报要求过高,申报费用不低,耗费大量的人力、物力和财力,周期长,风险大,一个制剂品种从申报到批准生产至少需要3~5年,使得申请制剂的医疗机构望而却步,导致制剂品种少,缺乏特色,无法更好地满足治疗需要,进一步影响了中医药文化的发展。

3.2成本高于收益

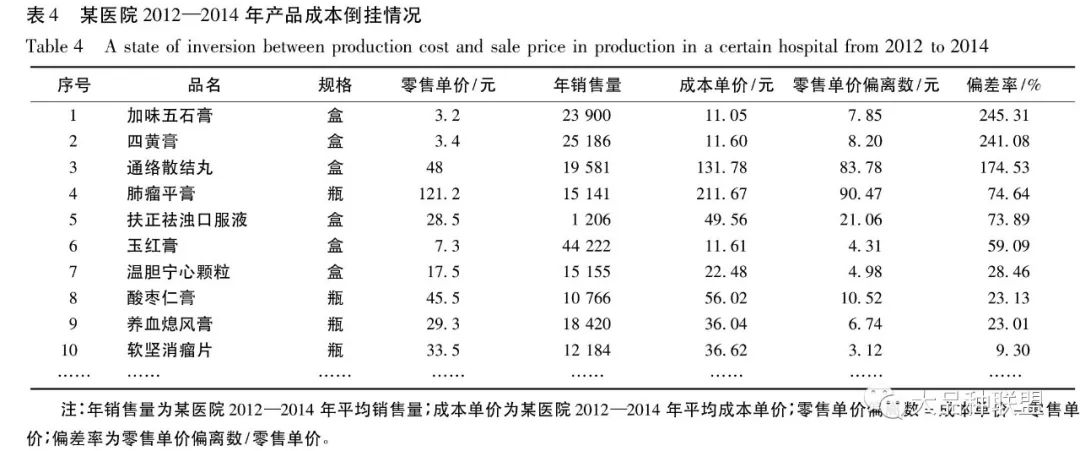

近年来,中药制剂普遍出现投料与品种的价格“倒挂”现象,一个制剂品种的原辅料成本高出实际价格,水、电及人员工资也不断增长,给医院带来沉重的压力和经济负担。与此同时,院内中药制剂多来源于名老中医经验处方或临床科研筛选的组方或协定方,是临床医务人员和制剂人员的智慧结晶,而《药品政府定价办法》规定医院制剂零售价格由制造成本加不超过5%的利润构成,忽略了其中蕴含的“无形价值”,即医务人员的劳务技术和智慧(知识)投入成本,也影响了医疗机构对中药制剂研发使用的积极性。通过对某医院近3年院内制剂统计分析,结果显示销售量排名前10位的院内制剂的零售单价均低于实际单位成本,其中“肺瘤平膏”最严重,一瓶实际成本211.67元,而零售单价121.2元,偏差90.47元。开发成本的居高不下与定价制度的滞后,使得“倒挂”现象愈发突显,停产的品种也越来越多,亦是造成中药制剂规模萎缩的第二个主要原因,见表4。

3.3制剂研发人才短缺

医院制剂室是技术密集型部门,产品质量保障和新制剂研发都需要高技术人才,而医疗机构制剂室人员配备情况却并不乐观,大多数医院制剂人员的文化程度、职称、专业水平均处于分布不均状态。如2012年全国中医药人员总数为48.8万人,其中中医类别执业(助理)医师36.8万人,占14.1%,中药师(士)28.5万人,占10.8%。中药制剂研发的主体力量应该是高学历、高职称人员,但是从2012年中医医院人员学历及职称构成来看,此类人员研究生学历以上、副高职称以上分别仅占4.4%,8.3%,大多数是以进行简单制剂生产、加工的本科以下学历、师级以下专业技术资格为主,高技术专业人才的欠缺对中药制剂的研发有着较多不利的影响。

4 建议和对策

4.1政府及相关部门加大政策扶持力度

4.1.1调整审批政策 有关管理部门应认真研究中医药的理论体系、规律特点,改变现有审批办法,少用或不用现代医学理论的模式和程序来套用早已应用数百年或数十年的中药制剂,充分考虑中药制剂的特色疗效,制定适应中医药特点、规律和疗效的注册审批方式。而对于在临床长期使用的古方、秘方、验方等还应进一步简化申报程序,申报材料重点应放在对临床疗效、不良反应等临床数据的观察、追访、收集、分析和统计。

4.1.2加速调剂使用 个别省市已经开始调剂使用医疗制剂,国家还需积极推广,扩大院内中药制剂推荐目录,使更多的常用、急需的中药制剂可以在符合条件的医院之间调剂使用,从而盘活各医疗机构的中药制剂资源。也可以放宽权限,对使用超过5年以上、符合医疗机构中药制剂注册减免申报资料的老中医经验方,如果拟用传统剂型,由医疗机构药事管理委员会审核,中医药管理部门审定备案,再由药品监督管理部门发放试生产批准文号,小量生产,经一定期限验证后可被批准为医疗机构中药制剂,之后允许调剂使用。

4.1.3改革定价系统 现有中药制剂的定价系统是20世纪90年代按照国家“保本微利”的原则制定,各地发改委对制剂的定价也缺乏联动机制,目前部分原辅料价格在几年内大幅上涨,而制剂价格却一直维持原价,使中药制剂“倒挂”现象普遍存在。建议国家和地方相关部门结合市场完善制剂成本的核算机制,充分考虑医务人员的劳务技术和智力成本,建立制剂定价的联动机制,适度放开中药制剂的利润,调升院内制剂零售价格与成本价格之间的上浮比例,充分调动各方积极性。

4.1.4纳入医保报销范畴 各地医保管理部门应积极批准医疗机构中工艺成熟、应用广泛、疗效确切、毒副作用小的中药制剂列入医保目录,或按品种的比例、或按支付的比例。建议实行由地、市、省级中医药管理部门许可,药品监督管理部门备案制,辖区内中医医疗机构间调剂使用,患者享受报销的优惠政策。中药制剂纳入医保将有助于扩大临床用量、应用范围及生产规模,充分发挥院内中药制剂在临床防病治病中的重要作用,进一步满足参保人员对中医药服务的需求。

4.1.5整合优势资源 针对生产投入大、经济效益低而临床不可缺的中药制剂品种,可以通过2个途径来解决。一方面集中人力、物力、财力、依托条件优越的制剂室,建设符合规范要求的区域配制中心,专门负责区域内所有医疗机构中药制剂的生产和加工,走集约化发展道路,实现各医疗机构制剂品种的优势互补,既有利于保证产品的质量,又便监管;另一方面委托符合GMP要求的药品生产企业进行加工配制,解决中、小型制药企业“吃不饱”和中、小医疗机构临床必需制剂的供应问题,这将是推动医疗机构中药制剂发展的有效途径。

4.2医疗机构积极开展中药制剂研发工作

中药制剂是病证结合、方证对应模式在临床应用的主要体现,某种意义上也是中西医结合模式在临床应用的重要行驶着,主要研发应体现以下3点。

4.2.1汲取传统与现代精髓 西医病与中医证相结合是中西医结合研究与临床的良好切入点,中药制剂则是基于传统医学理论与现代医疗实践相结合的病证结合、方证对应模式的充分体现。因此,医院应积极研制蕴涵中医理论、融合现代医学之病、反映中医病证(或症)的中药制剂。同时,转变制剂的服务理念和研发理念,从“供应保障型”向“临床服务型”过渡、从“劳力密集型”向“智能创新型”过渡,坚持来源于中医特色理论、应用于现代临床,从而生产出更有效、更经济、更人性化、也更易得到患者认可的中药制剂。

4.2.2储备专业人才 中药制剂工作是一项技术性强、专业性高、涉及面广的工作,包括研究、开发和生产等一系列程序。因此,医疗机构应该注重团队建设,组建一支具有深厚中医功底、兼具较强科研能力、掌握先进技术的专业人才队伍。一方面可以积极开展中药新制剂工艺研究、中药新剂型研究、毒理研究,临床研究,另一方面进行中药制剂机理研究,为新药研发提供技术支撑,保证研发新结果转化为高质量产品的一脉相承。

4.2.3开发特色制剂 一些医院以特色医疗为专长,拥有特色中药制剂,在一些专科疾病的预防和治疗中一直发挥着独特的作用。医疗机构应该让特色制剂配合特色医疗,结合本单位医疗优势,继承传统制剂特色,重点开发经临床验证应用安全的验方、秘方、古方或协定处方制剂和具有自己独特疗效的中草药制剂,突出自身特色,创建自主品牌,提高医院声誉和知名度,为医院创造较好经济效益,更为医院的长期发展带来难以估量的益处。

4.3企业携手医院,实现功能转型

经由中药制剂开发中药新药是由我国的国情和药学发展的历史所决定的,也是中药制剂区别于欧美等国家的特色之处。企业与医疗机构优势互补、强强联手,前者提供雄厚的物质基础,后者提供充足的前期准备,双方通过提高科技含量、改善制剂质量、利用现代制剂技术进一步开发研制新药,并积极申报专利加强保护,可大大缩短研发周期,节约研究经费。将是制药企业和医疗机构的必然选择,必将取得双赢的效果。